こんな記事を見つけたので、思うところを書いていく。

(消えちゃいましたので代わりの記事をはります)

1 有川浩という作家は何者か?

まずは話を進める前に有川浩という作家を詳しく紹介したい。

私は有川浩のターゲット層と思われる世代であり、そのデビュー作を初版で買って読んでいるし、『空の中』や『海の底』はエンタメ小説として大傑作作品だと思っている。近年の甘〜い恋愛ベタベタ小説というのはあまり好みではないが(胃もたれしちゃいそう)、その根幹にある反骨精神というものは非常にリスペクトするし、アニメの図書館戦争でレインツリーの国の話がカットされた理由もしっかりと伝えてくれたことに1読者として非常に感謝している。

私は有川浩のファンであって、アンチではない。

有川浩という作家は、おそらく今現在のエンタメ小説界のみならず、テレビ、映画業界でも東野圭吾や伊坂幸太郎等と並ぶ(もしかしたらそれ以上の注目度を集める)大ヒットを連発している作家だ。つい先日も『レインツリーの国』が映画化しているし、『図書館戦争』は何本も映画が製作され、『3匹のおっさん』もテレビ東京で放送され、ドラマが好評だったようだ。

その作風は『大人のライトノベル』と呼ぶべきものであり、単純に面白いながらもわかりやすく、エンタメとして非常に幅広い層から支持を集めている。

本来ならば、私のようなしがない泡沫小説家志望者が何か言えるような相手ではない。

当然、有川浩の言う通り、新品の小説を買ってほしいという思いは同じで、それは間違いない事実だ。そうでなければ出版社も作者にもお金は入らない。それは困るのはまさしく正論だ。

だが、それを踏まえた上であえて言わせてもらえば、出版社や作者側のお金を得る努力をしているのだろうか?

2 今の時代はネット社会

新品を買ってもらえないのは本ばかりではなく、音楽や映画、アニメなどは違法ダウンロードが後を絶たない。ゲームなどのデジタルに置き換えられる文化は相当違法なダウンロードによってダメージを受けている。

小説、漫画の画像や文章を丸々1冊分アップするという行為は音楽などに比べればまだ比較的少ない方だろう。1冊をアップしている例というのは、青空文庫や同人誌などを除いてあまり見かけることはない。(もちろんあるだろうが)

そんな時代に商品を買ってもらうために各メーカーが何をしているか。

音楽ならばライブチケットをつけるというのは最早常態化して、どの歌手もやっていることだ。一部のアイドルの握手券なども批判の声は根強いが、物を売るための行為ということでは優れた効果を上げているだろう。

また各ゲームメーカーはスマホゲームに目をつけて、課金してもらうように仕向けてそこで収益を上げている。アニメなどはイベント参加券やボックス商法などもしているし、映画はダウンロード販売などもしている。

では小説はどうだろうか?

今だに本屋で並べてもらって、営業で廻って、それで売れない、売れないと叫んでいるのではないだろうか?

もちろん様々な営業努力はしていると思う。作家だってブログやツイッター等で宣伝などをしているし、テレビに出ることも増えた。

だが、それで果たして満足なのだろうか?

電子書籍やその他セット商法などに、嫌悪感を示すばかりで何かの工夫を凝らしてきただろうか? アメリカでは本屋業界2位を誇ったボーダーズが倒産する事態に陥っている。それを対岸の火事としているのではないだろうか?

確かにその嫌悪感はわかる。私だって電子書籍よりは、紙で本を読むのが好きだし、アイドルとの握手券付きの小説なんて見え透いた戦略は嫌いだ。だが、そのプライドでは飯は食えないのである。

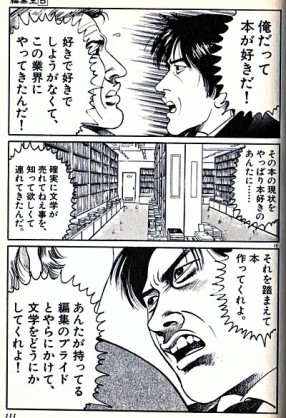

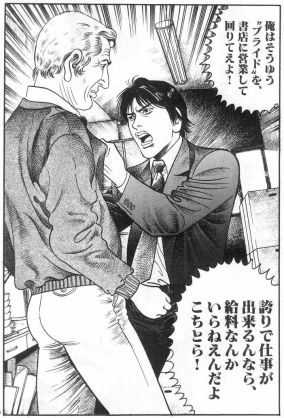

編集王という漫画があるが、その文庫版3巻にある文芸編集者編を是非とも読んでほしい。

この中の1シーンを紹介する。

おじさんは文芸編集者で、自身が編集する小説の部数を増やしてほしい。一方、スーツの男は営業マンで、いかに文芸書というのが売れていない分野かということを伝えている。

書店でのやり取りの後、二人が直接対決する場面だ。

私はこのシーンを読んだ直後に痺れてしまった。この作品はつい数年前に書かれたものではない。もう20年ほど前に連載されていた作品である。

つまり、電子書籍やネットは関係なく、小説はいつの時代も売れていないのではないだろうか?

まだ有川浩はエンタメ作家でドラマ化、映画化しやすいからいいだろうが、このおじさんが編集しているであろう純文学界などはさらに悲惨な状況なのだろう。

ではこの状況を打破するための素人考えな提案をしていこう。

- 本屋や隣接する喫茶店で、作家や編集者のトークショーや、本の感想を言い合う読書会を開催する。

- 旅行代理店などで旅行雑誌や旅のお供に小説を置いてもらう。

- 電子書籍化の充実

- 特別な特典アイテムを準備する

1はやろうと思えばすぐにできる。作者と直接のやり取りをする場というのは非常に限られているし、その場を欲している読者は非常に多い。また作者が顔出しNGだったりする場合は、編集者や営業マンを読んだり、また有識者などを呼んで解説などをしてもらってもいいだろう。

池袋のジュンク堂などはもう既に行っていることだ。

また、誰も呼ぶことができないというのであれば、テーマや作品、作家を決めて読書会を開くのもいい。その感想を直接語り合いたい読者というのはそれなりに多く、また読者同士の交流の場ということで他との差別化ができるだろう。

顔を合わせて感想を言い合いたいという人は、ネット社会であってもいるだろう。

2は以下の記事を読んでほしい。

別に本は本屋でなければ買わないわけではないだろう。

3はこれから先の時代には間違いなく必要になってくることだと思う。スマホの普及と供に、タブレットなどもさらに普及していく。その時の空き時間を潰す手段を今はゲーム業界に取られているが、これからは出版業界も力を入れてその時間を取り返していかなければならない。

一昔前まで、電車で本を読む人はそれなりに多かった。それが今はスマホを見つめる人ばかりだ。ここでわざわざ紙の本を持って歩かない人もいるのだから、もっともっと電子書籍を普及させるようにしなければならない。

4はその作品に登場するアイテムなどを実際にグッズとして作り、それを販売するという方法だ。女性誌がよくやっている手で、付録付きである雑誌など今や当たり前になってきた。

濃いファンであればあるほど、それを欲しがる人は増えてくるだろうし、物で釣るようなことになってしまうが、購買意欲は強く増すと思う。

素人が考えてもこれだけのアイデアが出てくる。

今後は時代のせい、顧客がということでなく、新しいことを色々として物を売っていかなければならない時代になっていくだろう。

顧客が新品を買うように作者や出版社が仕向けるのが正道であって、それをお願いするのは違うのではないだろうか?

ちなみに有川作品で1番好きなのはこの作品。

短編小説やってます。